Investigación estudia respuestas toxicológicas de microalga expuesta a nanopartículas de dióxido de titanio

Compartir en redes sociales:

El estudio abordó una problemática latente en el medioambiente, donde una actualización de la normativa es esencial para mitigar sus impactos.

“Respuestas toxicológicas de los genes fotosintéticos en Chlorella vulgaris expuesta a concentraciones ambientalmente relevantes de nanopartículas de dióxido de titanio”, es el título del estudio encabezado por Gester Gutiérrez. La investigación se publicó en la revista científica International Journal of Molecular Sciences.

El rápido avance tecnológico ha superado el alcance de las normas ambientales actuales, que aún no consideran muchos contaminantes emergentes. La nanotecnología es un ejemplo, surge con el propósito de mejorar la eficiencia y calidad de los procesos y productos, incluso con la promesa de contribuir a una mejor calidad ambiental. Sin embargo, dentro de la síntesis de nanomateriales muchas veces no se consideran la disposición final, cuando termina el ciclo de uso de las nanopartículas y se transforman en nanocontaminantes. Si bien es cierto, están normados métodos para la evaluación de riesgo ecológico y ambiental a través de bioensayos tradicionales, estos no logran detectar toxicidad de forma predictiva a la concentración ambiental de esta nueva ola de contaminantes. “Es aquí, en donde surgió la idea que al igual que la detección de COVID a través de análisis moleculares, se puede detectar genes esenciales como biomarcadores para las especies modelo y ver cómo éstos son alterados frente a estos contaminantes”, comentó la investigadora.

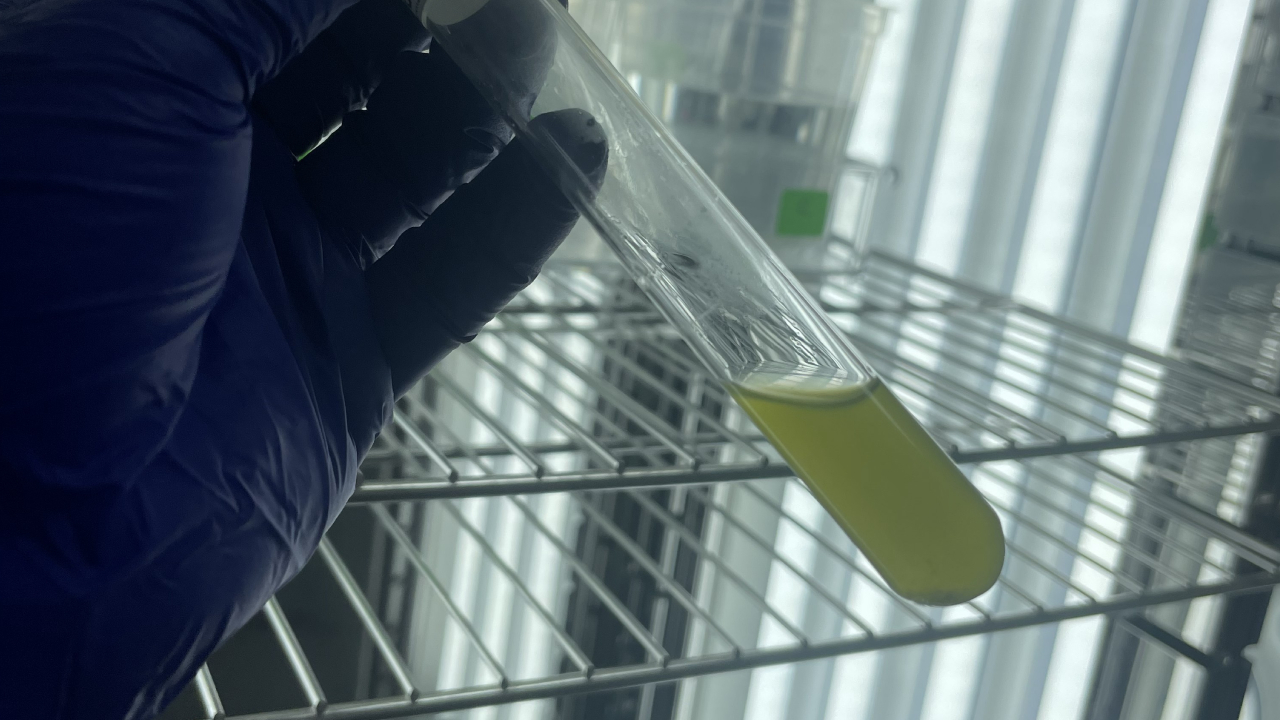

El estudio se centró en la microalga Chlorella vulgaris, una especie que forma parte de los productores primarios en los ecosistemas de agua dulce. En ella se analizaron seis genes claves del aparato fotosintético, encargados de mantener activa la cadena de electrones que transforma la luz en energía, proceso fundamental para la vida en el planeta.

Chlorella vulgaris es una microalga ampliamente utilizada en laboratorios de bioensayos alrededor del mundo. Su versatilidad le permite adaptarse a distintos ambientes, aunque también puede evidenciar efectos tóxicos cuando se expone a contaminantes emergentes, como las nanopartículas. “Debido a su diminuto tamaño, estas partículas pueden ingresar directamente a la célula o acumularse en su superficie, afectando sus funciones vitales. Estudiar estas interacciones permite comprender cómo los contaminantes presentes en el ambiente impactan a los organismos que sostienen la base de los ecosistemas acuáticos”, agregó.

Detalles de contaminantes

Se analizó la reacción de la microalga con nanopartículas de dióxido de titanio, dado que es el modelo de entrada donde se cumple el ciclo completo de una nanopartícula. Se utiliza como mineral o nanopartículas, cuya aplicación va principalmente en productos farmacológicos, como: recubrimiento de medicamento, bloqueadores solares, cremas, maquillaje, pastas dentales, además en la industria alimenticia se utiliza como colorantes blancos. “La nanopartículas de TiO2 poseen la propiedad de reflejar la luz y de dar un color más blanquecino. Es por esto que su uso es muy común y que no siempre están bajo el nombre de nanopartículas de dióxido de titanio”, complementó.

Respecto a los resultados, de los seis genes analizados, existe una influencia de por lo menos tres. psaA, psaD y rbcL, fueron los más afectados por la exposición a nanopartículas. Estos genes participan en procesos esenciales para la conversión de luz en energía y en la fijación de dióxido de carbono. Cuando su expresión se altera, la microalga ve comprometida su capacidad para producir energía y crecer, lo que podría traducirse en un posterior colapso de la especie. “Esto no fue lo mismo que se observó en el bioensayo tradicional donde se realizó el conteo celular, ya que se observó un aumento en el número de células dando una falsa interpretación de bienestar de los cultivos, no del estrés y de lucha por supervivencia de la especie”, explicó la investigadora.

Otro aspecto a considerar en esta investigación, es que a concentraciones bajas es probable que las nanopartículas ingresen a las células, dando la posibilidad de una transferencia trófica, similar a lo que actualmente está ocurriendo con los microplásticos, sin embargo, para nanopartículas es mucho más preocupante ya que estas son diseñadas intencionalmente para que sean reactivas en este tamaño, por lo que las mantendrían activas interactuando con diferentes moléculas esenciales de los organismos como lo es el ADN.

Respecto a la relevancia del tema, es fundamental avanzar hacia la actualización de la normativa ambiental vigente. “Necesitamos con urgencia modernizar las regulaciones, especialmente aquellas orientadas a proteger la calidad de nuestras aguas. Es indispensable incorporar nuevas tecnologías que permitan una vigilancia preventiva más que reactiva, considerando que los tiempos actuales de análisis pueden extenderse hasta un mes después de un evento de contaminación, lo que resulta ineficiente. Para lograrlo, es necesario adoptar una mirada transdisciplinaria y fortalecer la colaboración entre instituciones, comunidades, industrias e investigadores”, concluyó.

El trabajo liderado por Gester Gutiérrez aporta evidencia científica sobre los riesgos emergentes de los nanocontaminantes, además de abrir un llamado urgente a revisar y modernizar las políticas ambientales en Chile.

Revisar articulo aquí: https://doi.org/10.3390/ijms262110271